公元前283年的邯郸城,和氏璧的青光映照着赵人狂喜的面庞。门客蔺相如怀揣玉璧踏入秦宫时,或许未曾料到,这场外交博弈的胜利,竟成为帝国崩塌的序章。

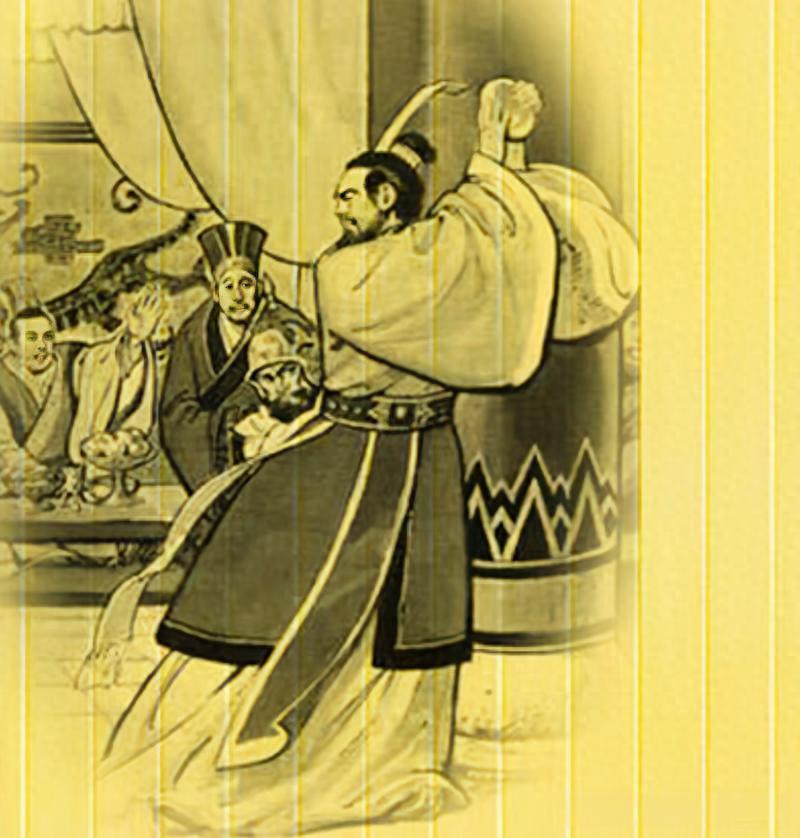

当蔺相如在秦廷以死相逼,迫使秦王击缶挽回颜面时,咸阳宫的烛火已悄然照亮了秦国的战略图谱。这位以”远交近攻”为圭臬的君主,在完璧归赵事件中窥见了赵国的致命弱点——这个通过胡服骑射崛起的北方强国,骨子里仍浸透着对强秦的畏惧。秦昭襄王将玉璧之争视为绝佳的试探:赵国接受和谈,暴露其不敢与秦正面交锋;蔺相如的智计,更印证了赵国只能依赖外交伎俩维系尊严。

五年后的渑池会盟,蔺相如再次以瓦缶对抗秦王的瑟音。赵王鼓瑟的屈辱与秦王击缶的尴尬,在史册上留下奇异的对称。但这场表面平手的博弈,实则加速了秦国的战略部署。当廉颇因蔺相如位次高于自己而扬言羞辱时,咸阳城中的范雎正露出会心微笑——赵国将相失和的裂痕,恰是秦军东进的突破口。

历史的车轮在公元前262年碾出深重辙痕。上党郡十七座城池的诱惑,让赵孝成王忘却了蔺相如临终前的告诫。这位智者在病榻上目睹长平惨败的消息时,或许会想起完璧归赵那日,秦王阴鸷的眼神中藏着的杀机。当赵括替换廉颇的诏令传至军中,四十万赵军将士的命运已如风中残烛。

长平谷地的血色黄昏里,白起坑杀降卒的铁锹,掘开的不仅是四十万赵人的坟墓,更是赵国最后的战略屏障。邯郸城头飘扬的”赵”字大旗,在秦军围城三年后终于坠落。信陵君窃符救赵的壮举,不过是为这个垂死帝国续写短暂的悲歌。

和氏璧最终消失在五代十国的烽烟中,正如赵国的荣光湮没于历史长河。蔺相如高举玉璧的剪影,定格成战国最后的风骨,却也映照出赵国君臣的集体迷失。当他们为外交胜利举杯时,秦国的战车已在函谷关外整装待发;当他们沉迷于将相和的佳话时,范雎的金币已买通六国权臣。这块承载着尊严与智慧的玉璧,终究未能护住赵国的江山,却在千年之后,成为警示后人的永恒镜像——真正的强国之道,不在玉璧的周旋,而在铁骑的锋芒与民心的凝聚。