价值互联的下一个网络时代,有关Web3.0你了解多少?

Web 3.0并不是一个新话题,业内有关Web 3.0的讨论至少可以追溯到数年之前,不过就现在的发展状况来看,其实Web 3.0更多的仍然处于概念阶段,对于身处Web 2.0时代的大多数人来说,Web3.0还是一个非常前沿性的话题,站在今天的视角去设想未来Web3.0的世界是需要非常强大的想象力的事情。所以到目前为止业内尚未对Web3.0的众多重要关键问题达成普遍的共识——比如Web3.0开始于什么时候?将会以什么样的形式和路径?在什么时候结束?结束的标志性事件将会有哪些?会有哪些特点?

虽然Web 3.0依旧处于朦胧发展时期,但是这似乎并不妨碍我们根据业已出现的些许端倪来浅尝辄止的窥探Web 3.0的神秘面纱。

“Web 3.0是什么?”

需要说明的是,这是近乎一个“薛定谔式”的小标题,上面提到在业内尚未形成对Web 3.0的统一定义,所以在这里我们要做的只能是依从业内已经普遍接受的对所谓Web 1.0以及Web 2.0的定义进行发散讨论。那么接下来先来了解一下所谓的Web 1.0和Web 2.0都有哪些内核和外延。

Web 1.0,其实也很难给它划定一个准确的周期,大致可以认为是从互联网诞生之日到21世纪第一个十年的前半段。在此期间,从底层技术角度来看,大多采用的是技术创新推动业务发展的模式,信息技术的变革和使用对于一众门户网站的新生与发展起到了决定性的作用。而从用户体验的角度来看,则呈现出明显的单向性的特点。初代互联网公司提供了平台以及供人们阅读的内容,但几乎没有交互,用户只能单向的去网站上读取数据,只有极少数的内容创作者才能编辑和创作内容,借用后来的观点来总结,就是典型的PGC时代。用一个更形象的比喻,Web 1.0就像是把图书馆搬到了网络之上,用户没有太多权利,他们只是消费者。而且,不论是从网站数量还是数据传输速度来看,都处于非常原始的阶段,和如今的互联网世界相比,不仅可供浏览的网站极少,而且速度奇慢。如果我们现在提起过拨号连接以及下载 5MB 的文件要花 200 年时间的事情,一定会觉得,非常不可思议,但在30年前这是真实存在的。

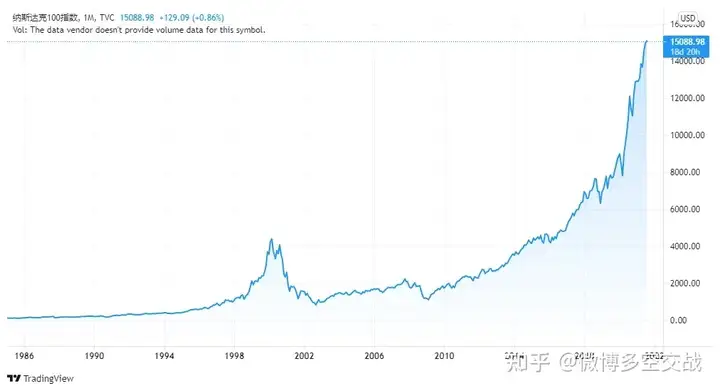

提到Web 2.0,就不得不提到本世纪初发生的席卷欧美及亚洲多个国家股票市场的“互联网泡沫”。当地时间2000年3月1日,纳斯达克100指数达到创纪录的4397.84点,随后开启崩盘式下跌,在2002年9月3日最低跌至832.52点,跌幅高达81%,全球股市总市值共计蒸发5万亿美元,不可谓不惨烈。

纳斯达克100指数历史走势图,来源tradingview

为什么要将这两件事联系到一起来说?因为由于Web 1.0时代过于简单的商业模式,许多人断定互联网被过分炒作,诸多互联网企业的业绩和基于当时所能看到的发展空间不足以支撑其不断走高的股价,继而引发了投资者信心的集体坍塌。事实上,在今天看来,互联网泡沫和随之而来的股市大衰退看起来像是所有技术革命的共同特征。在客观上这次“互联网泡沫”被刺破事件推动了从业者进一步思考互联网发展的未来,2004年,在全球知名出版社经营者O’Reilly和Media Live International之间的一场头脑风暴论坛上,“Web 2.0”的概念被首次提出。

经过了十几年的发展,我们可以明显的发现,和Web 1.0相比,互联网经历了一次彻底的理念和思想体系的升级换代,固然在此期间底层技术也在不断的迭代进步,但推动Web 2.0前进的道路上,已经从决定性的地位退居支撑性的位置,取而代之的是尊重“个体价值”的理念,这一理念的集中体现便是Web 2.0时代交互体验的飞速进步。逐步由原来的自上而下的少数资源控制者主导的互联网体系,转变为自下而上的由广大用户集体智慧和力量主导的互联网体系。

不过,从尊重“个体价值”理念的根基来看,Web 2.0仅仅是开了一个还算不错的头而已,通俗的说,Web 2.0给每一个用户平等的表达自己观点的渠道,把每个人连接在了一起,使得信息的流通速度和信息量出现指数级增长,但同时也要看到这背后很大程度上是以牺牲用户隐私、消费用户信息价值为代价的。换句话说,Web 2.0更像是互联网企业通过向用户让渡部分参与权来从中进一步获取更多的商业利益的过渡阶段。Web 2.0 发展近二十年,用户数据已然成为了每家公司最重要的资产,而尴尬的是,这部分资产的拥有者——用户,自己却没有任何掌控的空间,从这个维度看,对个体的尊重仍有很大的进步空间,所以这就成为了Web3.0的机会,如何深化尊重个体价值的理念,引领互联网未来的趋势,将信息互联网时代推向价值互联网时代,最终把权益都归于用户,将是Web3.0要解决的一个重要问题。

为什么我们现在要讨论Web 3.0?

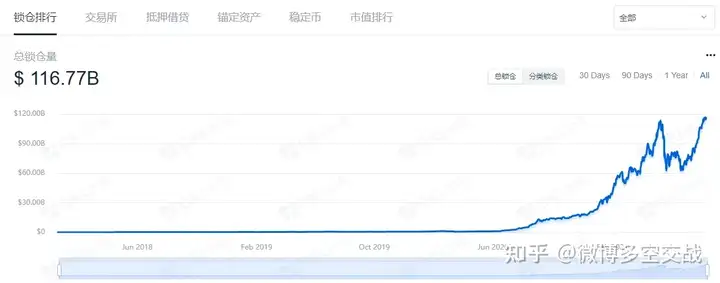

一言以蔽之,因为随着区块链技术的发展,让我们看到了在更大范围内实现去中心化或者说中介化的可能,对个体价值的全面尊重也是可能的。先以DeFi为例,为什么自从去年夏天DeFi爆发以来,短短一年时间内,链上锁定的资产价值从10亿美元左右飙升至1100亿美元以上?而且在经历了各种攻击、骤降之后,都能够在短时间内恢复甚至达到更高的高度?

无他,因为DeFi是在区块链技术的背景下进行的一场伟大的金融脱媒试验。让人们看到可以在去中介的情况下,自己能够自由的处置自己的资产,进行多样化的投资交易。

如果说DeFi让你对你的资产拥有了完全的所有权和处置权,那么Web 3.0,则将致力于让你对你在网络世界创造的一切拥有完全的所有权和处置权。这正是我们今天讨论Web 3.0的意义所在。

当我们深入了解了Web3.0以后,可以发现区块链既不是Web3.0的开始,更不是Web3.0的终点,它只是通往Web3.0的道路上非常重要的基础设施。就像DeFi不会是未来金融社会的全部,但一定会是全民普惠金融的耀眼标杆。

Web 3.0可能会是什么样?

“有一千个读者就有一千个哈姆雷特”,对于Web 3.0的猜想同样如此。基于我们在上面的讨论,或许可以给出以下几个关键词来刻画Web 3.0:发现并尊重个体价值,去中介去信任和效率困局。

在Web 3.0 世界,用户数据将以分布式存储的方式记录在不同的服务器,不再依赖特定公司或者特定的中心化服务器。在这种机制下,数据的确权和授权将会无差别的在每一个网络参与者之间进行——不论是机构主体还是普通的个体,这当然是非常有利于广大普通个体用户的伟大进步。这意味着每次当有节点需要调用归属于某个个体的数据时,都需要授权以后才能进行,而且由于分布式的记录方式,也不存在单点攻破后的数据泄露或灭失的问题,能够更好地保护用户隐私。

反思我们当前需要中心化服务器的原因,其实更多的是因为我们需要一个能够获得尽可能大的“中间人”来托管信任。也就是说中介存在的意义除了提高效率之外更重要的是在解决网络中的“信任”问题。而以分布式存储技术为底层的Web 3.0,大大降低了信任的成本,进而也就为去中介化提供了可能。当然,在这个过程,有关如何在去中介化的同时,保持高效率的数据传输是我们要面临的另一个现实问题。不过就像是如今下载5MB的文件再也不需要200年一样,我们有理由相信困扰Web 3.0的效率问题在未来也能够有更好的解决办法。

结语

纵观互联网几十年的发展历程,并回顾业内对于Web 1.0和Web 2.0的讨论,我们虽然不能描绘出一个具象的Web 3.0未来,但至少可以判断,Web 3.0一定会是以一种渐进式的演变在悄无声息中来到我们的生活中,比如上面提到的DeFi,它无疑是Web 3.0的一部分,所以我们既可以说Web 3.0尚未到来,也可以说Web 3.0已经来了,那么这个问题似乎也就没那么重要了。

政策助推下,Web3如何复刻互联网辉煌?

90年代是美国互联网最辉煌、发展最迅速的年代。

这得益于三驾马车的强力拉动,即万维网和浏览器的出现、克林顿政府战略性的政策引导,以及风险投资的疯狂加持。在这三级火箭持续不断的强力助推下,谱写了迄今为止人类科技发展史上最富想象力的传奇历程。

如果说万维网和浏览器、风险投资的疯狂加持只是技术进步的必然结果,是不以人的意志为转移的,那么克林顿政府战略性的政策引导,则是政府通过制定政策,以合乎技术发展趋势的顺水推舟与保驾护航。三者缺一不可。

那么克林顿政府政策是如何助推互联网行业的发展?近期,美国州政府正通过符合Web3发展的政策。例如,美国德克萨斯州奥斯汀市将出台支持区块链和Web3技术发展的相关政策。而Web3政策现状如何?能否在政策助推下复刻互联网辉煌?

1、政策助推下互联网的辉煌时刻

1999年,由美国国家研究委员会编著的《资助革命:政府对计算研究的支持》一书,将互联网的发展划分为4个阶段:早期阶段(1960-1970)、阿帕网(ARPANET)扩展阶段(1970-1980)、NSFNET阶段(1980-1990),以及Web的兴起阶段(1990-当下)。

互联网四个阶段的发展过程中,每个过程都少不了美国政府的影子,尤其是以20世纪90年代之后,政府部门的政策支持对美国互联网产业的发展起到了重要作用。

1991年12月1日,由参议员戈尔起草的《高性能计算与通讯法案》在美国国会通过,此法案即史上闻名的《戈尔法案》,法案拨款6亿美元推动美国互联网的发展。1992年11月3日,比尔·克林顿当选美国总统,戈尔成为副总统,戈尔对于互联网的梦想显然打动了年轻的克林顿。1993年9月,美国克林顿政府发布“国家信息基础设施行动计划”,支持发展信息产业,推动互联网普及,为美国数字经济发展奠定基础。总统与副总统共同号召加快国家信息高速路的建设。

1994年1月,副总统戈尔为当年的《互联网指导大纲》撰写序言,成为美国历史上第一位通过国家互联网举办互动式新闻发布会的美国副总统。在政策拉动下,北美、欧洲和东亚地区都迎来了网络建设的高潮,1994年被称为“国际网络年”。

在政策的强力保障下,互联网世界迎来了黄金发展期。1994年,互联网商业化浪潮最具标志性的Netscape诞生。同年,微软为Windows 95创建了一个Web浏览器。也是在这一年,斯坦福大学的两名电气工程系的研究生杨致远(Jerry Yang)和David Filo创建了雅虎(Yahoo!),1995年3月组建公司,全球第一门户由此起步。1995年8月9日网景公司IPO为标志,作为互联网商业化热潮的起点……

此后,雅虎(Yahoo)等一大批互联网公司诞生并飞速成长,开启了互联网经济的繁荣,成功拉动美国经济增长,为美国科技界此后二十年的繁荣奠定基础。

虽然美国互联网在2000年科技股泡沫破灭中损失惨重,但在小布什政府对互联网等新经济的支持下,连续出台多项法案,推行减税政策并加强对企业研发的支持,互联网的基本制度环境依然良好。科技股泡沫破灭后诞生了Facebook/Twitter等一批优秀的互联网企业,Google、甲骨文等公司也在这一时期快速发展。

2018年,特朗普政府又颁布了《国家网络战略》等国家战略规划,明确了维持美国在科技生态系统与网络空间发展中的影响力的战略目标。

由此可见,即便互联是计算机科学发展的必然产物,但在大规模应用之前,仍然需要来自政府部门强有力的政策保障。由此可以推测,Web3发展过程中也将遵循这一规律。不过区块链本身去中心化属性与金融属性,必然带来监管难度大、风险高等问题。

但这并不意味着政府部门“放弃治疗”,相反,政府部门正在监管与规范的道路上不断摸索。

2、Web3世界的监管探索

2021年10月份,顶级风险投资公司Andreessen Horowitz(a16z)的几位高管前往华盛顿特区,向国会山和白宫的领导人解释他们应该监管下一代互联网(Web3)的原因。

a16z认为,敦促政策制定者为这些技术制定一项国家战略,根据不同类型产品的风险确定适当的监管规定,并考虑跨机构合作,而并非只是由证券交易委员会(SEC)进行监管。

a16z的游说对象包括身居白宫、行政机构、监管机构、众议院和参议院等政府部门的高层。并让政府高层决策者明白Web3的真正含义——一组包括区块链、加密协议、数字资产、去中心化金融和社交平台的技术。

a16z的全球政策主管Tomicah Tillemann认为,总有一天,成立一个新的机构来管理这类崭露头角的技术是有意义的。

Tillemann表示,“在决定一个国家在21世纪的长期成功方面,可能没有什么领域比数字基础设施的质量更重要了。”他还认为,“现在的美国,不仅正在输掉这场竞争,而且也不清楚我们的许多政策制定者是否意识到竞争正在进行。”

在此后的2021年12月8日,美国众议院金融服务委员会(House Committee on Financial Services)举行了长达5个小时的“数字资产和金融的未来:了解美国金融创新的挑战和利益”为题的听证会。这是美国有史以来最积极、最具建设性、两党参与度最高的一次美国众议院的加密金融听证会。

听证会上,a16z政策主管Tomicah Tilleman表示:“这是国会议员首次使用委员会全体听证会这个平台来强调Web 3是互联网的未来。这是关于去中心化技术的全国性讨论的一个历史性转折点。 你也看到委员会成员承认Web3平台有潜力解决许多他们关心的问题,包括汇款和金融普惠。迄今为止,所有与会者的语气都是合理和建设性的。到目前为止,一切顺利。”

此外,围绕Web3的政策制定也不是没有进展。

今年3月12日,美国德克萨斯州奥斯汀将出台支持区块链和Web3技术发展的相关政策,德州奥斯汀市长已经指示城市经理帮助创造一个有利的政府和社区环境,支持区块链和Web3等新技术的创建。

德克萨斯州奥斯汀市市长Steve Adler提出了两项新举措,完全接受区块链技术和加密支付为城市发展带来裨益。阿德勒市长市长在推特上表示,奥斯汀很高兴支持将Web3、加密货币和区块链技术的承诺变为现实的企业和创新。

2月16日,纽交所在本月向美国专利商标局提交的一份监管文件被公开。它希望建立一个“加密货币与NFT交易所”,并与OpenSea等Web3公司竞争。

虽然,这一切所谓的监管动作,无法与上世纪90年代初互联网爆发前夕,美国总统级别的政策助力与财政支持相比,这恰恰说明Web3发展处于萌芽阶段。

至少,这个阶段,我们明确定义了什么是Web3。

而早在2006年,当人们问及万维网之父蒂姆·伯纳斯-李什么是Web3时,他说,“人们不停地询问Web3是什么,我认为当SVG在Web2的基础上大面积使用——所有东西都起波纹、被折叠并且看起来没有菱角——以及一整张语义网涵盖着大量的数据,你就可以访问这难以置信的数据资源。”

在同一时间,当人们问及Netflix创始人Reed Hastings,他阐述了定义Web术语的简单公式:

“Web1是拨号上网,50K平均带宽,Web2是1M平均带宽,那Web3就该是10M带宽,全影像的网络,这才感觉像Web3。”

现在看来,Web3绝不是网速更快一点的Web2,也不是数据容量更大的网络,而是基于全新架构的价值互联网。最后,Web3在政策助推下能否复刻互联网辉煌?我们拭目以待。

Web3发展到哪个阶段了?

回看互联网发展历程,其在Web1阶段完成了传统广告业数据化,在Web2阶段完成了内容产业数据化,在移动互联网大潮催化下完成了生活服务业数据化,最终在人工智能、大数据与算法支持下,万物互联成为互联网发展的最高潮。互联网发展看似走到了尽头。

但是,基于区块链技术与代币化经济的Web3让人们看到互联网发展新发向,于是,风投基金、创业团队与意见领袖们一拥而上。

那么,当下的Web3进化到了哪个阶段?围绕Web3又有哪些争论与探讨。

1、Web3发展到哪个阶段了?

回顾Web发展史也许会对Web3发展带来启发。

如果从1969诞生的阿帕网算起,截止2021年,互联网已然走过52年的生命历程,可以说互联网的52年是一部波澜壮阔的全球性史诗,也是人类文明与生产力光速发展的半个世纪。

互联网发展经历了这样一些关键阶段。20世纪60年代美国军方推出阿帕网,奠定了互联网的技术基础,属于互联网发展的开端;20世纪70年代,TCP/IP的诞生让电脑不再是独立存在的个体,基础协议称为让互联网具有了最初的雏形;20世纪80年代,电子邮件、BBS和USEnet等应用雨后春笋般出现,促进了互联网应用的普及与发展。

这是互联网的史前时代。

时间来到20世纪90年代,万维网(WWW)的诞生和商业化浪潮让互联网走向千家万户,浏览器、门户网站和电子商务等应用是这个时代最鲜明的特点,这也是我们熟知的Web1阶段;21世纪头10年,博客、社交媒体与网民成为内容的生产主体;21世纪第二个10年,4G网络与移动设备等兴起让我们进入移动互联网时代。这是互联网的Web2阶段。

那么,互联网的发展历程能否为Web3发展带来启发?或者说Web3的当下,相当于互联网发展史的哪个位置?

也许这个问题的衡量维度有很多,如风险投资数量、创业团队、基础设施发展情况等等,但用户数必然会是衡量标准中最关键的一环。

1997年,根据世界银行统计数据,全球互联网用户数量触及3亿,2022年全球加密资产持有人数不多不少刚好3亿!

因此,如果将持币人数等同于互联网用户数,Web3的2022就是互联网的1997。

1995年到2000年这五年间,硅谷科技圈(代表全球互联网的发展)波澜壮阔,五年间,1995年8月份网景浏览器上市,1996年4月雅虎上市,1997年5月亚马逊上市……

1995年谷歌创始人谢尔盖·布林和拉里·佩奇相遇,1996年上线了名为Backrub的基础版搜索引擎,1997年Backrub被命名为Google,而谷歌的上市则要到7年之后的2004年,如果不是在2001年两位创始人明智地引进了埃里克·施密特担任谷歌的CEO,并被后者说服相信搜索引擎最好的赚钱办法是吸引商家投放广告,并进行战略调整,这个世界也许会少一个好用的浏览器与一个开放包容的视频媒体流网站。

不过,链上活跃用户数或许会是更好的参照。

根据链上数据工具Nansen在2月下旬的跟踪数据,加密世界9大主流网络(Ethereum/Polygon/Arbitrum等)7日总活跃地址约916.3万。

这一数字与世界银行统计的全球互联网用户数相契合的年份是1991年,彼时,互联网用户数占全球总人口(54亿)的0.1%-0.2%,随着万维网诞生和商业化浪潮,浏览器、门户和电子商务等应用是这个时代最鲜明的特点,他们让让互联网走向千家万户。

吉姆·克拉克与马克·安德里森的网景、谢尔盖·布林与拉里·佩奇的谷歌、马克·扎克伯格的脸书、马云的阿里巴巴、杨致远的雅虎、马化腾的腾讯、乔布斯的苹果均诞生于这个时代。

站在当下,在Web3世界,Ethereum/ICP/Solana/Avalanche/Cosmos/Polkadot/Terra/Polygon/Near/Fantom/Flow/Harmony等公链群雄逐鹿的热闹场面,不能不从1991到2000年的互联网发展历程中细细搜寻可供Web3参照的蛛丝马迹。

如果这一切成立,我更愿意做出这样的假设,即当下的Web3世界正处于互联网的1991-1997,鉴于这中间发生过太多令人心潮澎湃的商业传奇故事,如果非要将这个时间段精确到3年之内,那么1993-1995年将会是答案。

虽然,当下我们依然处于不断的争执与探索过程中。

2、争议随时都存在

发生在Web3世界的争议,围绕杰克·多西对Web3的质疑展开。

Twitter创始人兼Block首席执行官杰克·多西认为,实际上是像a16z这样的大型风险投资公司,已投入超过30亿美元用于Web3领域的投资,投资了包括OpenSea/CryptoKitties/Dapper Labs在内的数十家加密公司,这将控制这些新的网络系统。

针对Web3,追随者表示,区块链和加密资产系统将允许用户“拥有”下一代联网游戏、应用程序和服务,而不是将所有权力和利润拱手让给谷歌、Meta和亚马逊等Web2巨头。新的网络系统意味着在下一个大型社交网络中拥有投票权与原始股份。

不过,杰克·多西认为,你在Web3中没有真正“拥有”任何东西,言下之意,在杰克·多西眼中Web3就是虚无主义者炮制出来的谎言。埃隆·马斯克在转发Dorsey推特时也表示:有人看到Web3吗,我并没有发现他。

任何一项新技术到来之时,争论都是不可避免的。

在西联公司1876年内部备忘录中记录着这样一段话,“这个‘电话’有太多缺点,没法当作真正的通讯手段。这东西本身对我们没有价值”。

在《硅谷百年史》的扉页照片与序言中,展示与描述了创业者们在硅谷这片热土之上激情四射的创业历程,他们创造了甲骨文、intel、AMD、苹果、谷歌与亚马逊这些人类历史上最伟大的公司,也有Go与Webvan这样资金丰厚但最终破产的创业先锋公司。

正是这些创业者们的披荆斩棘,缔造了美国长达50年的互联网软硬件科技常青树,也让加利福尼亚的圣塔克拉拉谷不毛之地变成蓝色星球之上最为富庶、最有魅力的地区——这里也是商业秩序的范本。

资管规模达128亿美金的DAO,如何成为Web3的核心基建?

自从The DAO(世界上最早的DAO)2016年被黑客攻击而陨灭以来,DAO陷入了长期的低谷期,但加密社区也有不少开发者在不断进行新的尝试和实验。近几年,伴随着Maker DAO和Aragon这样成熟的项目和服务提供商发挥着巨大的作用,DAO生态也迎来新一轮复苏。甚至DAO也已经渗透进了“非加密”的世界。例如,前几年布拉格、雅典、纽约等不少国家出现了利用DAO来管理资金和计划的项目,以及英国的由DAO驱动的去中心化互助保险Nexus Mutual,都是DAO的实验体现。

如今,众多围绕DAO的实验在展开,形态各异的DAO崛起,涵盖开发工具、服务、社交、媒体、创作、收藏等各种领域,吸引了全球资本、人才的关注和投入。尤其今年以来,我们看到资本在加速布局,助力DAO的发展,DAO正在成为市场的主角之一。越来越多的人相信,随着基于web3.0愿景的发展,DAO会成为不可或缺的一部分。

为什么大量资本都在为DAO加码?具体来看,或许围绕DAO的这几个问题可以帮助我们来解答这一点:为什么会有DAO(我们为什么需要DAO)?DAO生态如今发展得如何?如何看待它的作用以及和Web3.0的关系?本文将带着这些问题来展开探讨。

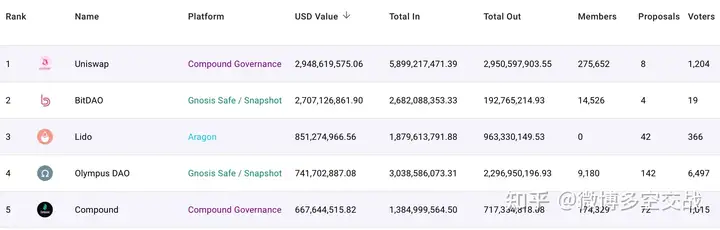

DAO的生态现状

随着数字资产行业版图的不断扩张,以及近两年DeFi的繁荣和爆发,DAO的的形态愈加丰富,涵盖了开发工具、服务、社交、媒体、创作、收藏等各个领域。今年以来,DAO迎来了大幅增长,根据Deep DAO数据显示,截至目前DAO的总资产管理规模为128亿美元,对比2021上半年,DAOs沉淀的资金规模增长了1422%,在统计内的共有186个DAOs,这些DAO的组织成员和持有代币的成员累计数量共1700万人。Messari研究人员Roberto Talamas最近在推特上引用了DeepDao的数据表示,自8月以来,DAO成员增加了133%,超过160万个实体,跨越164个组织。

目前排名前五的DAO项目分别是Uniswap、BitDAO、Lido、Olympus DAO、Compound。而Aragon是采用最为广泛的DAO框架之一。从数据来看,DAO社区总体保持着较高的活跃度,目前共有4700+讨论提案,1500万投票,3.5万多个决议。近一周比较活跃的DAO项目主要有MakerDAO、ENS、Gitcoin、Lido、WEALTHDAO、PancakeSwap、Decentraland等等。

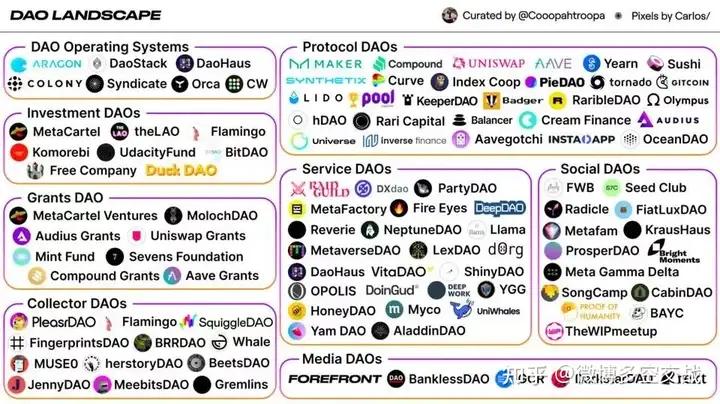

伴随着该领域的增长,DAO也在开始尝试探索更多样化的类型。有用于投资的,有用来构建新产品的,也有用来社交。总的来看,目前DAO生态主要有以下几大类:DAO Operating Systems、Protocol DAOs、Investment DAOs、Grants DAO、Service DAOs、Social DAOs、Collector DAO、Media DAOs。比较典型的就是以Aragon、DAOstack、Colony为代表的DAO的底层服务提供商,他们提供不同的模板、框架和工具,为主网上创建DAO提供可用性。还有使用DAO来管理加密协议,比如KyberDAO(Kyber Networks)、PolkaDAO(Polkadot)、dxDAO(Gnosis)等。

当然,以上的map图仅展示了DAO生态的部分,还有越来越多的新型DAO组织正在出现。且值得注意的是,近几个月以来,许多知名的DAO组织和治理解决方案都获得了资本的青睐,比如,ParagonsDAO、DAO投票平台Snapshot Labs、Colony、Mean DAO在近期分别宣布完成了2500万、400万、100万、350万美元的融资,这引起了投资者的关注和对DAO价值的讨论。

如何理解DAO是什么?

首先,我们需要明确DAO的含义以及出现的背景。DAO即Decentralized Autonomous Organization的缩写,译为去中心化自治组织。本质上,DAO是一个通过智能合约保持运转的组织,它围绕着一个共同目标,进行创造、获取并分配价值。

通常来说,DAOs具备这么几个特点:去中心化、通证化、自主性、自治理性、公开和透明。去中心化指的是任何人都可以加入DAO,按照规则作出贡献,DAO的社区规则由社区制定,不被三方的中心化组织控制或影响,且没有层级结构。通证化则意味着DAO通常引入Token作为参与治理和激励机制来促进组织发展,而自主性意为社区成员无需通过雇佣的形式,自主地参加到社区的治理;自治理性则是说DAO的运行时有所有社区成员都可以以提案的形式来共同治理;而公开和透明则是指DAO基于区块链技术建立,受智能合约的约束,所有规则、角色、决议都记录在链上。因此DAO组织有着开放、包容、无信任、透明的优势。

事实上,DAO的含义和治理理解起来也并不是那么简单。 DAO不仅仅指的是一个聊天的Discord频道,也不是一个简单的分布式社区。它需要借助一些工具或核心组件来进行更高效的治理,包括资金管理、治理框架、聊天社区、投票工具、聚合器等方面,另外通常还需要有社区治理代币,通常是同质化代币(FT)。

其中的一些工具或许大家比较熟知,这里就不一一介绍。主要讲几个常见的,大多数DAO的金库通常是使用Gnosis Safe来进行管理,而投票使用比较广泛的是Snapshot平台,提案讨论和社区聊天常用的是Discord频道或CollabLand,与公众沟通同步信息的工具则主要采用Mirror。这些工具和机制奠定了DAO的价值分配的基础,使其能够成为完全自给自足的组织。

在认识了DAO的含义和特点之后,让我们追溯一个问题,简单了解一下DAO是如何出现的?

据资料介绍,早在2006年,科幻作家Daniel Suarez出版了一本名为Daemon的书,在书中,计算机应用程序Daemon基于分布式特性秘密接管了数百家公司,编排了一个地下合作社会。尽管在书中Suarez并没有提出“DAO”这一概念,但后来,人们认为Daemon的底层运作方式与现在的DAO非常相似,因此Daemon被看作是DAO的最早文本起源。

至于DAO这一名词正式被提出是在2013年,Vitalik Buterin(V神)在创立以太坊之前曾写过一篇关于“去中心化自治组织(decentralized autonomous organizations)”的文章,并对当时他理解的DAO进行了简单的定义:“DAO 是一个虚拟实体,它有一些成员或股东,其中 67%的人,有权花费该实体的资金和修改其代码。”

但对于这一概念的尝试甚晚,直到2016年4月,世界上才有了第一个DAO——“The DAO” 的诞生。这个项目的目标是成为以太坊社区中的风险基金,通过去中心化的方式管理,成员众筹资金到The DAO,并通过代币共同对投资投票表决。但不幸的是,同年6月,The DAO便遭遇到黑客攻击,360多万个ETH被盗取转移,虽然之后通过回滚的方式找回了资金。但一事件在暴露了未成熟的DAO的形态风险的同时,也给区块链发展历史带来了重大影响,ETC (Ethereum Classic)和ETH(Ethereum)的分叉便是由此而来。

伴随着第一个DAO项目的陨落,此后DAO的发展陷入了长期的低谷期。尽管有几个最早一批的DAO项目仍在坚持探索,譬如Aragon、MakerDAO等,但长期处于无人问津的状态。直到2019年,随着DeFi的发展,一些DAO项目的知名度开始逐渐攀升,这才吸引了大家对这一领域的关注。尤其从2020年至今,在Web3.0的号召声中,DAO迎来了新一轮爆发。

如何看待DAO的作用?

那么,在DAO的强劲增长下,我们要如何他在加密世界中发挥的作用,以及和Web3.0的关系?

首先,对于DeFi来说,目前几乎所有主要的DeFi应用程序,从Uniswap到Aave再到 MakerDAO,都由DAO管理,因此DAO在这一领域有着至关重要的作用。在DeFi热潮形成以前,不少项目的代币经济分配较为集中,加上资金和用户规模有限,在社区投票治理并没有成为去中心化玩家的常态操作。但仍然有一些加密从业者坚信DAO的趋势并予以实践,是去中心化项目社区化治理的必要形式。以MakerDAO为例,它的成功让去中心化玩家直接感受到了作为持币者享有的诸多权利,以及DAO的真正实用性。因此,作为希望将治理决策权利扩展到其代币持有者社区的项目来说,DAO的概念依然具有比较强的吸引力和使用性。

近几年,随着越来越多的DAO服务平台的出现,比如像Aragon、Colony、Gnosis Safe、 Moloch、DAOstack等这些平台快速发展和成熟,它们为各个社区项目提供DAO工具,吸引了数百亿美金资金的沉淀。

随着融资DAO、治理DAO和工具DAO等各类平台的精细化发展,DAO的开发和采用将变得非常简单,成本和技术门槛都较小,这将使得DAO像区块链钱包、浏览器等一样成为加密世界未来的基础设施。正如Vitalik近期曾谈到的其对DAO的看法,他表示,DAO和智能合约就像用于治理的乐高积木,让人们可以轻松创建新的和不同的结构。DAO组织降低了人们做这些事情的成本。

此外,放在更大的角度来说,DAO也极其符合Web3.0的愿景和发展趋势,会在Web3.0的发展中发挥关键作用。尤其在元宇宙、NFT这些热门IP火爆的当下,DAO可以不断地丰富其生产的生态系统。DAO是Web3.0核心精神的体现,也是生产价值的重要基建,如果要用一句话来理解Web3.0,“DAO在元宇宙里生产和销售NFT,产生利润,并通过DeFi上市把利润变成资产价值”这样的观点似乎还挺有趣的,说明了DAO在Web3.0这一热门概念里的作用,可以供各位读者理解参考。

虽然就目前来说,DAO的发展依然还处于早期阶段。如果说DeFi是“货币乐高积木”,那么DAO便可以称是“组织乐高积木”,与过去一年DeFi的爆发和增长趋势相比,包括DAO的总资管规模(Total AUM)和整个DeFi领域的沉淀资金规模,DAO的治理质押率(Governance Staking)与DeFi TVL 相比都仍有很大差距,因此DAO的生态系统仍处于起步阶段。另一方面,DAO也仍然面临一些共性挑战,譬如说, 如何降低有意义贡献的门槛,如何解决效率与去中心化的矛盾问题,如何大规模协调决策等。

但可以预见的是,DAO仍将在数字世界中作为一种广泛采用的组织模式而推广开来,且不断推动DeFi和其他领域的增长。Messari在最新的年度报告《2022年的加密命题(Crypto Theses for 2022)》中表示,DAO是加密货币中最重要的结构之一,它将改变经济、政治的各个方面,甚至可能改变未来几年你的生活。如果说2020年是关于DeFi 的年份,2021 年是关于 NFT,那么 2022 年将是 DAO 的一年。

五个方面看Web3基础设施现状

2014年,Polkadot创始人Gavin Wood创造了“Web 3.0”(以下简写成Web3)这个词条,并在一系列文章中对Web2时代的互联网经济模型予以“控诉”,诸如“互联网就像是个巨婴,还没长大就已经衰老”,“互联网巨头本身或许没有恶意,但同时他们也没有仁慈与原则,他们利用我们的忠诚赚钱,却在自己不方便时切断联系”。

7年前,也许在这些言论时显得过于前卫,但放在2021年的当下就显得极有现实意义,一方面全球各大互联网公司增长乏力,另一方面,在区块链技术加持下,存储、域名、支付、社交通讯、内容平台这些Web2时代的构成要素均能够以去中心化的方式呈现,即便目前来看这些项目仍然极不友好,甚至使用成本还太高。

Web2正在被初具规模的Web3取代,这是时代大势。

在Web3中,支付工具有Metamask,域名系统有ENS与TNS,存储工作由Filecoin与Arweave完成,内容分发在Mirror等内容平台,去中心化社交工具有Telegram与Discord,可以认为Web3已经初具形态。

1、以Metamask为代表的支付工具

在去中心化支付领域,应用可分为广义与狭义,狭义应用包括最知名的Metamask、Polkadot{.js}、Ronin Wallet、imToken等专注于支付的工具,广义应用是一切支持链上支付功能的基础设施,包括各类比特币以太坊加密钱包,Layer 2平台与Layer 1公链之间的“桥”,甚至包括中心化平台之间的转账窗口。

这其中最具革命性的当属Metamask这样的应用。MetaMask被誉为世界上最优秀最好用的以太坊开源钱包,能够帮助投资者轻松简便地管理自己的以太坊资产。使用MetaMask无需下载客户端,只需要添加至浏览器扩展程序即可使用。

根据MetaMask母公司ConsenSys今年10月份报告,MetaMask钱包在8月份的活跃用户数量超过了1000万,达到了10,354,279名,相比一年前增加了19倍。截止2021年8月,使用MetaMask最多的前8个国家为菲律宾、美国、越南、英国、中国、印度、俄罗斯和巴西。也就是说,几乎所有加密资产活跃交易者几乎都是MetaMask钱包的用户。

值得注意的是,ConsenSys是由以太坊联合创始人Joseph Lubin创办,被誉为区块链巨头“三大支柱”之一,ConsenSys成立多年来孵化了50多个有助于以太坊生态成长的知名项目,涵盖核心集成组件、服务、开发人员工具、基础设施项目、B2C dapps、企业解决方案、多平台的应用程序等等。同时通过与政府部门、金融机构、互联网巨头等建立亲密的合作关系,将以太坊推向主流世界。另外两大支柱分别是Microsoft Visual Studio与被称为区块链界麦肯锡的咨询业务。

在DeFi与NFT浪潮中,Metamask抢占先机,凭借其出色的功能迅速占领各大浏览器,成为网页支付最方便的工具。

回顾MetaMask发展历程。

2019年是以太坊生态发展取得重大进展的一年,DeFi初具雏形,以太坊网络新增Dapp达到520多个、新增账户数突破2000多万、新增活跃地址40多万。与此同时,NFT、DAO等2021年爆红概念也2019年埋下伏笔,以太坊生态的繁荣促进了MetaMask的发展,根据公开数据,仅在2019年,MetaMask的用户数就突破了130万。

2020年是DeFi开花结果的一年,随着COMP代币一夜暴涨,“交易即挖矿”迅速出圈,属于DeFi的时代正式掀开帷幕,DeFi协议中锁仓金额从2020年初的7亿美元增加到12月的150亿美元,2020年10月份,MetaMask网页版和移动端的月活突破了100万,与2019年的264,000相比,月活同比增长超过了400%。

截止目前,DeFi协议金额高达千亿美金,MetaMask活跃用户数量超过了1000万。

可以说,MetaMask是以太坊生态繁荣最直接的受益者,也是Web2向Web3转型中的助力者,毕竟只需在现有网页上“轻轻一点”就能突破Web2的包围,进入Web3世界。

2、去中心化存储与域名系统

Web2时代,海量用户的线上足迹和作品所形成的巨量数据被存储在谷歌、阿里、腾讯等巨头的中心化服务器中,Web2世界创造了一个难以置信的数据王国。

Web3时代这些数据又该如何保存?如何保证这数据王国所依赖的是一个可靠稳定安全的数据存储网络?而元宇宙世界被货币化的虚拟物品如果持续保存在中心化服务器中,元数据必将面临失效或被篡改的危险,一旦类似事件发生,元宇宙将失去其存在的必要与价值。

因此,基于IPFS的Filecoin、Arweave与Storj等去中心化存储项目成为必要。IPFS开创性地引入了激励层Filecoin以确保数据在约定期限内的可靠存储,而Arweave通过技术创新以期实现数据在链上的永久保存,做到了“像保存云文档一样保存数据”,Storj则是一个去中心化的基于区块链的分布式云存储系统,它能保证任何时候对用户上传到区块链的内容进行加密。

以基于IPFS的Filecoin为例。

首先来看IFPS,该项目是2015年提出的中心化存储方案,Filecoin则是IPFS的激励层,通过通证激励机制以确保文件在约定期限内的可靠存储。Filecoin允许任何个体利用空闲的硬盘空间和带宽在公开市场上提供数据存储和检索服务,将未用硬盘容量货币化,并通过PoRep(复制证明)和 Post(时空证明)来保证矿工真实存储文件的情况,用户通过发布订单寻找合适的存储矿工,数据加密并分割后发送至矿工,矿工将该信息添加至存储区块进行存储并持续证明其工作以获得奖励。以上是其工作原理。

想象一下,你在OpenSea购买的价值40万美金的CryptoPunks,如果是存储在任何一个中心化服务器中,你会安心吗?

显然,去中心化存储的发展是Web3时代到来之前必不可少的基础设施。

关于域名。

众所周知,域名是互联网上的私有主页,是个人与企业完全控制的“在线房地产”,域名可以是虚构的,也可以是透明的描述,可用于从个人博客到跨国公司的公共网站的所有内容。域名可以很小,是个人作品的汇总集合,也可以是每天访问量数以百万计的购物网站与社交媒体。

不过,在Web2时代,一切都运行在中心化网络之上,即便对某域名存在所有权,该域名依然被保存在中心化服务器上,易受人为控制。

ENS与TNS这类去中心化域名系统的出现,将改变这一现状。

ENS,是Ethereum Name Service的缩写,中文名字叫“以太坊域名服务”,是一个基于以太坊区块链的可扩展,分布式和开放式命名系统,主要服务于人类可读的映射名称。ENS将人类可读的名称,比如tb.eth映射到机器可读的标识符,具有读取以太坊地址,内容哈希和元数据的功能的功能。TNS是Terra Name Service的缩写,是一个基于Terra区块链的可扩展、分布式和开放式命名系统,功能上与ENS类似。

那么,中心化域名与去中心化域名有哪些区别?

以ENS为例,在一定程度上,ENS与DNS的定位非常相似,作用几乎相同,只不过DNS是把域名解析为IP地址,而ENS是把.eth域名解析为以太坊地址。与DNS不同的是,ENS更加去中心化,ENS主要包括两个组件:注册表和解析器。ENS的注册表是一个智能合约,该合约维护所有域名和子域名列表;而解析器则负责将域名转换为地址。当下ENS仅仅支持数字货币地址的解析,难以连接传统的信息互联网和区块链底层。

此外,ENS是把.eth域名解析为以太坊地址,链上转账,只需要一个.eth域名即可,以太坊地址将被大幅简化。

简而言之,去中心化域名服务系统是建立在以太坊与Terra这样的去中心化区块链底层协议上的,域名所有权绝对化,还能极大降低收款地址的复杂性,为Web3的到来奠定基础。

3、内容平台与去中心化社交工具

我们在描述互联网对这个世界影响时,“互联网把全世界烫平了”这段话恐怕是最为贴切的表述,互联网让全世界变成地球村,人们可以无限获取和向任何人即时发送免费信息,不过这也带来了新的问题——原创内容变得廉价,在复制黏贴根本不需要付出任何代价的时候,版权就难以得到保证,于是快餐式文化成为主流。

不过,区块链的到来让稀缺与价值回归,版权有希望以“哈希”“秘钥”的形式存在,内容也能够被保存在Filecoin、Arweave与Storj等开源的去中心化存储项目中。

以近期上线的内容平台Mirror为例,该项目自一开始就集成了加密原生货币,并通过绑定数字身份让创作者拥有更多控制和所有权。这些特性让Mirror自诞生起就拥有很多互联网应用所缺乏的数字原生信息载体的多重属性,包括可编程性、互操作性、可组合性、病毒传播性和可转移性,进而实现其价值交换的可能。

就内容交互形式而言,Mirror算得上是Web3的原生应用。

例如在内容存储方面,Mirror使用了去中心化数据存储协议Arweave存储数据,实现了永久存储,包括创作者发布的内容及其所有相关更改、验证作者身份真实性所需的所有信息。在数据存储费用方面,就笔者体验来看,目前用户可以以几乎免费的方式(实际上需要支付价值不到0.001美元的AR代币,可以忽略不计)上传文字、图片信息,一旦上传就会被永久保存在Arweave中。

此外,Mirror还集成了去中心化域名服务ENS实现创作者确权,每一个作者博客域名都可以绑定自己的ENS域名,并生成一个由ENS域名打头的mirror.xyz子域名作为自己内容发布平台主页。

内容发布后由用户使用密钥签名确认,因此Mirror上发布的每一篇内容都有著作权声明,以证明某个条目的所有权。此外,创作的内容还会引发评论,即用户生成的内容。

相信未来还会有更多类似Mirror的原生Web3内容发布平台。

关于去中心化社交工具。

虽然Telegram具备去中心化社交应用的大部分属性,例如Telegram采用端对端加密,所有内容不会通过其服务器,它的私密聊天功能可以在用户退出登录时自动删除聊天记录。这些特点使得Telegram摇身一变成为币圈最受欢迎的通讯工具之一。

但是,2019年10月,SEC责令Telegram停止销售其加密货币(名为Gram),意味着Telegram失去了Web3“去中心化自治”的关键属性,不能称之为原生的Web3应用。

站在当下,可以认为Web3已初具形态,相信随着区块链技术的发展,Web3帝国的所有版图都将被补上。

就像Gavin Wood在《我们为什么需要Web 3.0》中所描述的那样,随着技术的成熟,传统企业不可避免地会放慢创新速度,将产品视为摇钱树(例如微软),Web3.0的优势将不断增强,与城市和国家禁止优步、Airbnb、Grindr和维基百科一样,Web3.0不可能遭到禁止。

数字资产交易涉及重大风险,本资料不应作为投资决策依据,亦不应被解释为从事投资交易的建议。请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资。