一、微信所说的去中心化跟一般意义的去中心化不太一样,以下内容来自:在微信里“去中心化”,结果只能是微信的中心化

本文最先发布于PingWest品玩(微信号:wepingwest)

昨天,在微信的年度大会微信公开课 Pro 上,张小龙抛出了一个热词:「去中心化」。

张小龙在演讲中说,互联网刚起来的时候,每个人可以浏览无数的网页,在各个网页之间跳来跳去;但现在大家的时间都花在少数几个 App 上,微信是其中之最。但微信不只是微信本身,里面还有非常非常多的服务,来自于非常非常多的不同公司。

尽管微信是一个有平台属性的工具,张小龙还是认为并且一直坚持认为,这样的微信是一个“去中心化”的微信。他说,去中心化是他看待这个世界的方式。

张小龙说的去中心化,跟我所了解的去中心化,好像不是一回事。

维基百科将去中心化 (decentralization) 形容为互联网发展过程中形成的一种社会关系形态和内容产生形态。任何人都可以在网络上创作内容、发表观点,生产可供消费的信息不再是专业媒体或网站的特权,用互联网的黑话来说,就是从 PGC(专业制作内容)变成了 UGC(用户生成内容)。

微信的订阅号功能让几乎任何人都可以发表内容——尽管内容存放于微信服务器上,订阅号的确践行了去中心化的理念。

然而“小程序”绝非如此。

“小程序”是存在于微信内的轻应用,不需安装和卸载,使用体验和独立的 App 差不多,唯一的区别在于小程序入口在微信里,还只能通过微信手机版的首页、微信扫码,或者埋得很深的搜索才能找到和打开。“小程序”有两种主要形态:小游戏和小程序应用(以下简称小程序)。关于小游戏不再赘述。

在小程序出现之前,微信已经有了形态类似的东西。围绕微信支付,微信在“钱包”的入口里放置了十多个第三方的功能。比如用滴滴叫车、用京东购物、用美团点外卖等等。

过去,这些服务存在的形式是 web app,本质上就是一个网页。比如点击京东,然后点击右上角的按钮,会发现一行小字:此网页由 http://wq.jd.com 提供。

这些来自各第三方公司的按钮,其实就是一个链接,导向它们各自的网站——注意,是它们自己的网站。你可以通过任何浏览器,或带有浏览器功能的应用打开这个网页。网页的存在和可用,只和网页服务器有关,且只依赖于它们背后的公司。当然,在微信里,你同样打开任何网址链接——前提它在中文互联网上可访问,微信没有屏蔽它,网址不来自阿里系公司。

但小程序的出现却改变了这个情况。小程序只能在微信内,通过微信提供的入口(首页下拉、二维码和搜索)进入。用户只能通过微信来访问小程序的服务。脱离了微信,小程序就不复存在。这听起来一点都不“去中心化”。

而在我们所处的当下,“去中心化”的概念远比张小龙所想的更简单。

如果在一个大型互联网系统(比如一个服务,或者一种加密货币的流通市场)的所有节点之间,每个节点都能和任意一个节点直接相连,而不需通过一个中枢进行交换;任何节点的下线,不论它是一个普通还是关键的节点,都不会导致系统宕机;系统的规则被所有节点认同,信任存在于每个节点和另一个节点之间,而不是和某一个特定的节点之间,才是一个真正的去中心化系统。

比如在纽约等美国城市,存在一种特殊的网络服务。所有人通过和其他人直连,并直接接入骨干网来上网,你家的路由器坏了,可以连接区域里另一家的路由器,不需要运营商的存在。

再比如,有一款名为 Firechat 的软件,能够通过蓝牙在多个设备之间建立网状网络,不需要移动网络和 Wi-Fi 的存在就可以聊天。蓝牙连接最远距离可以达到数十米,每人相隔一定距离,排成长达数公里甚至数十公里的一条线,队首的信息可以正常传输到队尾。

相比这些去中心化的服务,小程序的形态绝非去中心化。很遗憾,不管张小龙怎么想,微信从始至终都不是一个去中心化的平台。

这款活跃用户数逼近 10 亿的即时通讯社交产品,有着巨大的流量。微信需要合作伙伴,就像合作伙伴需要它一样:微信需要推广支付,需要维持用户黏度,于是需要更多的功能,因此需要合作伙伴;合作伙伴看中的是微信的大流量入口,以及支付便利度。双方各取所需,皆大欢喜。

按照一个去中心化系统的逻辑去理解,微信和它的合作伙伴所组成的微信生态,并不是一个完全互信的系统。

这个生态里所有的互通互惠和开放合作关系,都只发生在合作伙伴和微信之间。但是蘑菇街希望用户在自己这购物,而不是在京东那。而美团和滴滴,它们之间甚至是激烈的直接竞争关系。在这个生态里,一切交易的前提都是流量。每一家合作伙伴渴望的都是微信的流量,而不是彼此。

这哪里去中心化了?

而小程序的推进打破了微信和合作伙伴之间相对安稳的流量和支付互换的生意。小程序来了,网页和数据共享了,用户不归自己了,连应用下载量都少了,因为用户全都「用完即走」了……事实上,微信生态里的合作伙伴们——包括同程、滴滴、京东、美团点评、猫眼电影、58 到家和蘑菇街等公司,对小程序并没有通力配合。小程序推出一年之际,微信内置的这九大第三方服务里,只有蘑菇街和猫眼电影(电影演出票)点进去是小程序,其它的都还是移动网页,不信你自己试试。

互联网的本质是信息的自由传输交换,而张小龙认为小程序是一种很好的信息组织和表达方式——在微信上。他是一位产品天才,一个笃信技术和产品可以改变世界的人。微信也做到了,看样子小程序也很有可能做到。但这跟「去中心化」的关系不大。因为 用小程序的方式在微信内做「去中心化」,最后形成的还是微信的中心化。

二、换一个角度来思考,对于微信来说「去中心化」,或许是微信这个还较为封闭的生态系统最优解之一,以下内容来自:keso怎么看,张小龙为什么推崇去中心化?

1月15日,在广州举行的微信公开课上,张小龙说,微信会坚持做一个去中心化的平台:“去中心化与其说是平台的策略,还不如说是一个观念,这个观念代表着我们去看待这个世界的方式。”

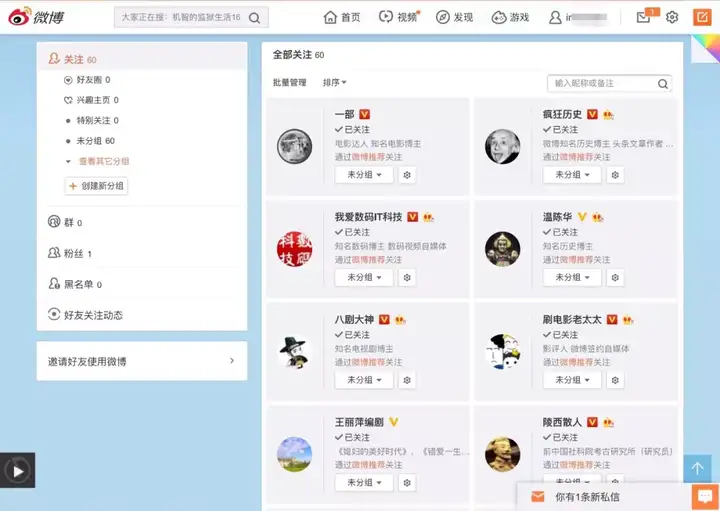

三年前,在首次微信公开课PRO版的致辞中,张小龙就说过,微信希望建立一个去中心化的系统,一个生态系统,一个动态的系统。张小龙是这么说的,微信也确实是这么做的。微信从来没有推荐过一个公众号,从来没有搞过小程序排行榜。这在中国,还真的挺难得的,不信你试试注册一个微博账户。

一个新注册的微博账号会有60个默认关注

注册完微博账户,什么都还没干呢,你发现你已经关注了60个莫名其妙的账户。这是一种有效的运营手段,让新用户来了就有内容可看,同时,还能为特定账户增粉。当年在腾讯微博上,运营者就特别好心地为我增了300万粉。结果我发条信息,就总会收到各种乱七八糟的评论。

类似这种只手遮天式的运营能力,一直被认为是中国互联网公司的优势所在。这种优势在门户时代体现为引导舆论的能力,在淘宝上体现为制造节日策划活动的能力,在工具软件上体现为将工具媒体化的能力……每一个互联网产品和服务的背后,都有一个万能的上帝,并且是个特别爱刷存在感的上帝。

在这样的环境中,微信简直是个异类。虽然外界也有质疑说,微信当然可以唱去中心化的高调,因为微信本身就是最大的那个中心;微信当然可以鼓吹用完即走,因为微信本身就是个用不完走不掉的存在。

Facebook或许也面临同样的责难,因此扎克伯格在公布2018年的年度挑战时,专门谈到了去中心化,也就是分权:“在20世纪90年代和2000年代,大多数人认为技术将是一种分权的力量。但今天,很多人对这个承诺失去了信心。随着少数大型科技公司的兴起,以及政府利用技术来监视公民,许多人现在相信,技术只是把权力集中起来,而不是分散权力。”

扎克伯格找到了区块链技术,是看重它去中心化的能力,认为这种能力可以保护用户免受强权的伤害,不论这种强权是政治的还是商业的。

然而为去中心化而存在的技术,从来都没有成功地达成去中心化的目标。互联网的前身ARPANET,最初就是美国国防部为了应对战争而建立的世界第一个分布式网络。网络由不同的节点彼此互联而成,不存在中央控制,单个节点的重要性大大降低。网络中的任何节点遭到破坏,整个网络的功能不受影响。节点数越多,网络的安全性就越高。可以说,去中心化是互联网的核心价值观。

1996年,电子前哨基金会的创始人约翰·佩里·巴洛发表了著名的《网络独立宣言》,宣布互联网不接受传统世界的政府的管辖:

我们宣布,我们正在建造的全球社会空间,将自然独立于你们试图强加给我们的专制。你们没有道德上的权力来统治我们,你们也没有任何强制措施令我们有真正的理由感到恐惧。

但是,这个宣言只是一份乌托邦宣言,记载着人们曾经的天真。不过这种观念还是被很多互联网公司继承下来,比如Google就反对将互联网的管理权交给联合国这个政府间组织,主张使用者自治。

1973年,ARPANET扩展成为互联网。1994年,互联网开始了商业运营。从此,这个去中心化的网络上,逐渐长出了各种中心化的巨头,各国政府也开始对网络施加越来越多、越来越大的影响,一些宣示主权的界碑,也被越来越多地立在互联网上。

虽然去中心化不断受到商业和政治的侵蚀,但人们从未停止对去中心化探索。技术人员开发了没有中心服务器的各种P2P网络,用于个人间交换文件,以绕开商业和政府机构的监控。曾经风靡全球的blog热潮,则代表媒体的去中心化。如今大热的比特币网络和区块链技术,也是去中心化的P2P网络的最新实践。不过这些努力迄今尚未见到显著成效,恰恰相反,拥有数十亿用户的互联网公司成了全世界最大的公司,各国政府也越来越娴熟,越来越不加掩饰地控制互联网。

很多人将去中心化等同于无政府和反商业,但实际上乌托邦式的去中心化是不成立的。张小龙和扎克伯格所推崇的去中心化,实际是让拥有巨大力量的政府或商业机构对独立个体或中小型机构赋权,从而实现整个体系的价值最大化。张小龙视之为一个观念,持有这种观念的互联网公司,其实并不多见。

以上内容侵删。

我的观点:去中心化可以让系统的熵最大化,干预最少的情况下系统自治,但效能(价值)最大不代表效率最大~

比如:

不能快速判断一个陌生号背后的价值,身份的真实性;不能高效的刷公众号阅读资讯,普通用户不能实时追热点;连微信最推崇的小程序都没小程序Store,没有排行榜编辑推荐。

但这就是(坐拥十亿用户的)微信啊~